2018/10/16

一局の将棋の平均手数は約110~120手ほどです。そんな中、先日公式戦での戦後最長手数を更新する420手もの大熱戦が行われ、話題となりました。

負ければ引退!?中尾五段vs牧野五段は異例の超長手数の末指し直しに

では、詰将棋の最長手数はどれくらいでしょうか?

100手くらい?全然

500手?甘い甘い

もしかして1000手?まだまだ

正解はなんと驚異の1525手です!橋本孝治氏が1986年に発表した「ミクロコスモス」と呼ばれるこの作品には、長編詰将棋の様々なテクニックが凝縮されていて、人類の発想力が天文学的な確率でしか成立しえないような超長手数を実現させた、奇跡的な作品です。

ここでは「ミクロコスモス」の長手数のメカニズムを解説しながら、そこから見えてくる詰将棋の世界の奥深さに迫ります。

「ミクロコスモス」の原理

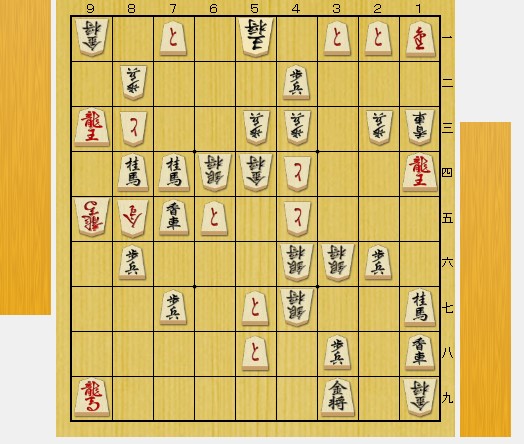

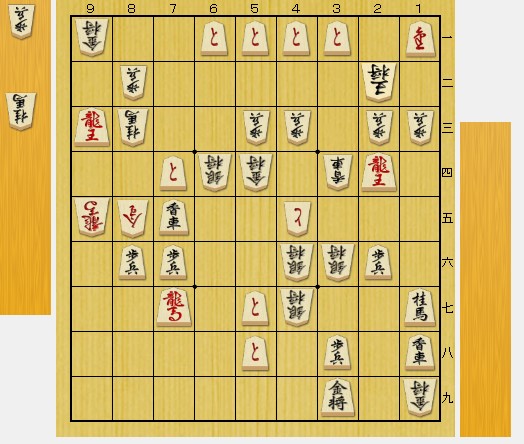

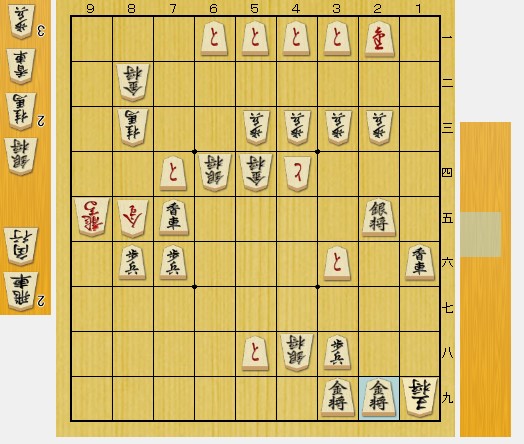

橋本孝治氏作 「ミクロコスモス」

発表場所:「詰将棋パラダイス」1986年6月号

100手を超えるような超長編詰将棋は、局面が少しずつ変化して行くような手順を何度も繰り返すことで手数を伸ばしています。

「ミクロコスモス」も基本的な原理は同じで、その構造をあえて数式のように表すと

「ミクロコスモス」=(持ち駒変換+と金送り)*香の位置変換*馬ノコ

となります。

もう少し分かりやすく言うと、1525手の大部分は「9九馬を6六へ移動させる」(馬ノコ)という最終目標のための手順です。そして、そのためには「馬の移動を成立させるために1三香の位置を動かす」(香の位置変換)が必要で、さらにそのためには「持ち駒の歩を桂に変換して、さらにと金で玉を追い回して必要な位置へ移動させる」(持ち駒変換+と金送り)というテクニックを駆使することになります。

・・・とは言え、初形からでは何のことやら見当もつかないので、手順を進めてみます。

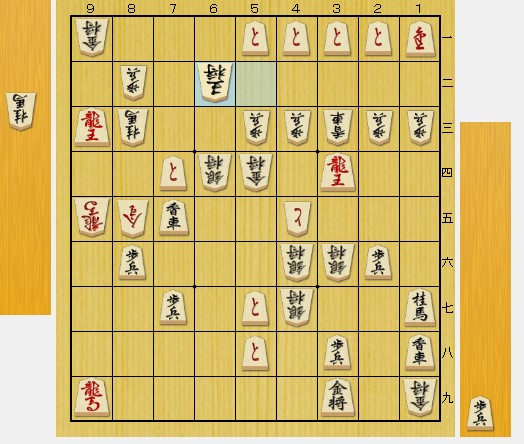

▲4一歩成、△5二玉、▲6二桂成、△同玉、▲6一と、△5二玉、▲5一と左、△6二玉、▲7二桂成、△6三玉、▲7四と、△7二玉、▲8三と、△6三玉、▲8四と、△8三桂、▲7四と、△6二玉

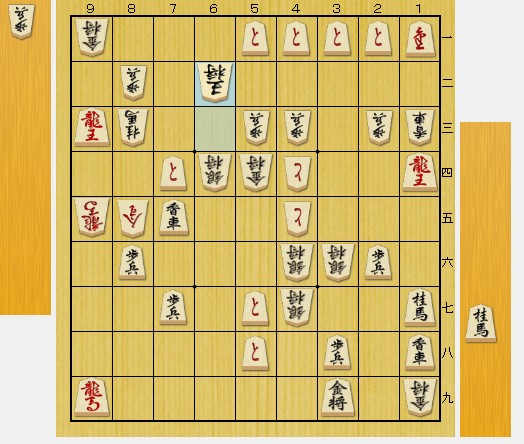

図1(18手目)

手数は長いですが(何せ合計1525手もある問題です)、手順としてはほぼこれしかない王手の連続です。

「持ち駒変換」

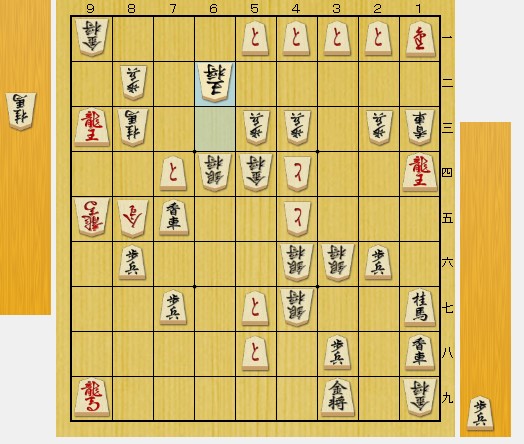

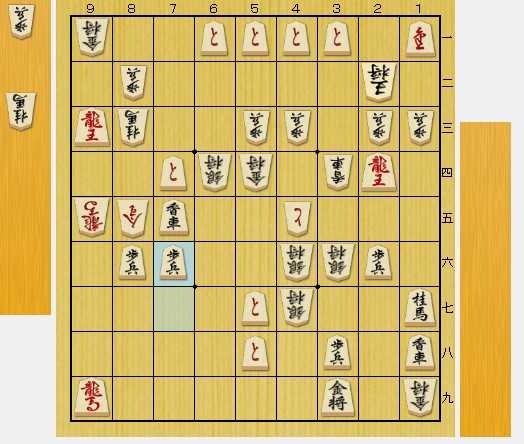

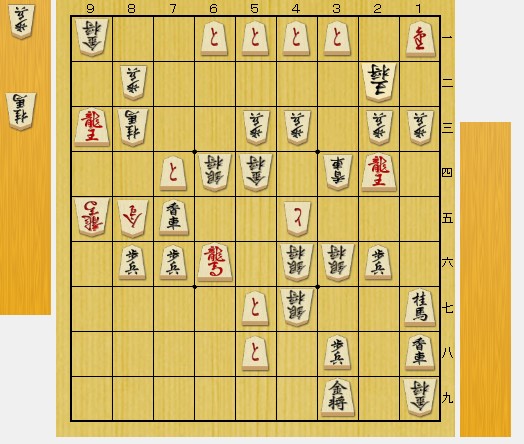

ここから▲6三歩、△7二玉、▲8三と、△6三玉、▲8四と、△8三桂、▲7四と、△6二玉とすると、先手の持ち駒が歩から桂に変わります。これが「持ち駒変換」です。

「ミクロコスモス」=(持ち駒変換+と金送り)*香の位置変換*馬ノコ

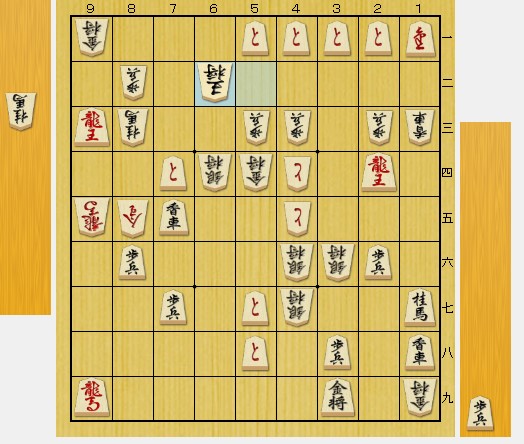

図2(26手目)

「と金送り」

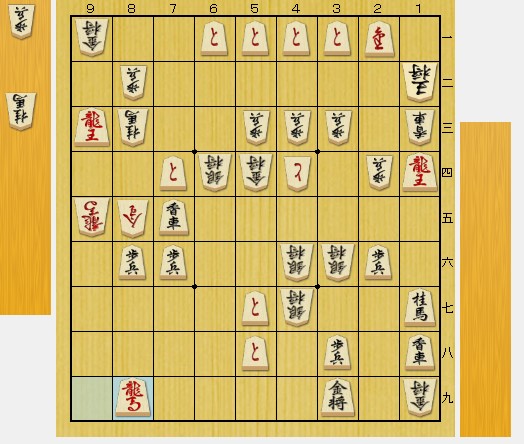

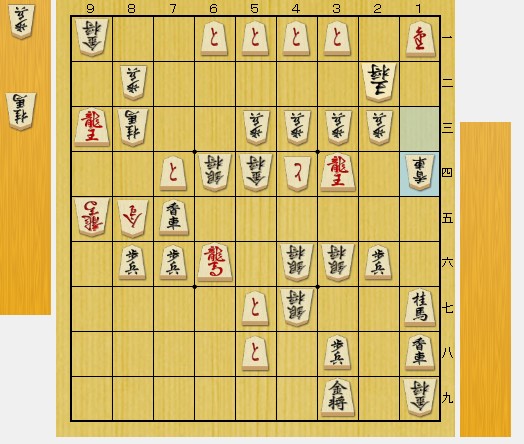

さらに▲6一とから成り駒を左へ寄せて後手玉を1二まで追い、そこで▲2四桂、△同歩、▲1一成香、△2二玉、▲2四竜、△2三歩とし、今度は成り駒を右へ寄せていくと、図1と比べて先手の1四竜が2四へ移動した図3へたどり着きます。これが「と金送り」です。

「ミクロコスモス」=(持ち駒変換+と金送り)*香の位置変換*馬ノコ

図3(50手目)

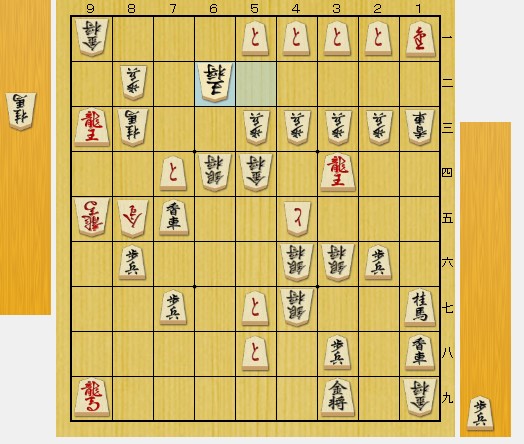

ここで先ほどの「持ち駒変換」の手順で持ち駒を桂に変換し、また▲6一とから追うと、手品のように2四竜が3四へ移動し、4四とが3三歩に変わります:

図4(74手目)

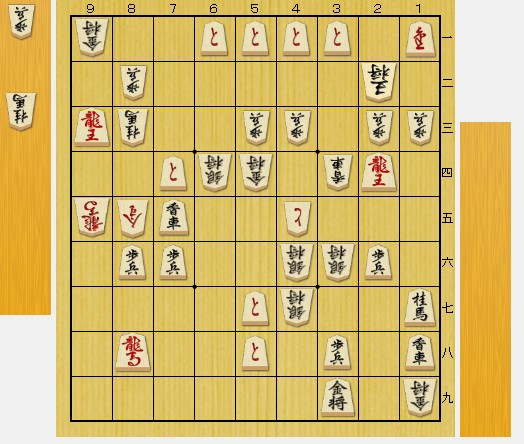

さらに同じように追うと、1三香が2三へ移動し:

図5:(170手目)

さらに3三へ移動します:

図6(238手目)

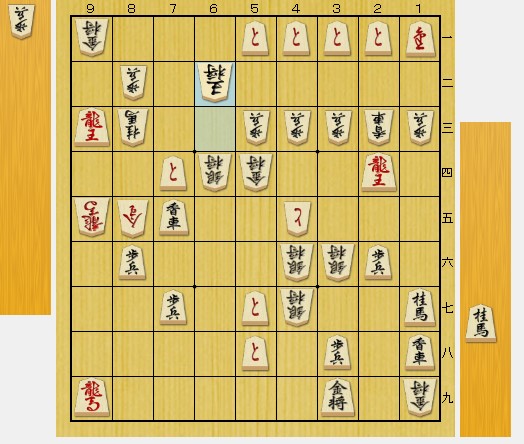

「香の位置変換」

そしてついに「3四に香がいる形で▲7六歩と王手で突く」という、冒頭で挙げた中間目標が達成されました:

図7(285手目)

この時、3四の駒が歩だと、△4四歩、▲2一と、△3二玉、▲3四竜、△3三歩、▲3一と左、△4二玉で、▲4三歩が打ち歩詰めとなって詰みません。最後に▲4三香と打つために、膨大な手数をかけて「香の位置変換」を行い、1三の香を3筋へ移動させたわけです。

そこで、後手は△4四とで馬の王手を防ぎます。すると先手は再び香を1筋へ移動させます:

図8(437手目)

後手は△4五とが唯一の受けです。この時、1三の駒が歩だと、▲1一成香を△同玉と取られ、▲1三竜、△1二歩で詰みません。1三に香がいれば、この時に▲2一と、△同玉、▲2三香で詰むわけです。

「馬ノコ」

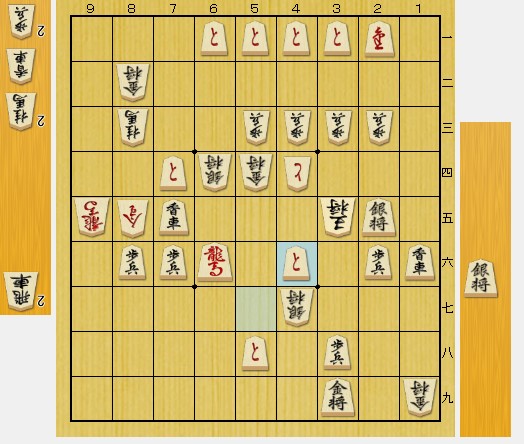

ここから、先手はこれまでの手順を応用して8八~7八~7七~6七~6六と、いわゆる「馬ノコ」と呼ばれる手法で「馬を6六へ移動させる」という最終目標を達成します。また、この過程では「9九~2二の筋で王手をかける時は香車を3四に」、「8九~1二の筋で王手をかける時は香車を1三に」それぞれ移動させなければなりません(「香の位置変換」)。この膨大なサイクルこそが、ミクロコスモスの正体なのです:

「ミクロコスモス」=(持ち駒変換+と金送り)*香の位置変換*馬ノコ

ここから:

図9(625手目)

▲8八馬・・・

図10(965手目)

▲7七馬・・・

図11(1305手目)

▲6六馬と移動させ・・・

収束へ

図12:1498手目

そして1499手目にしてついに▲8二竜から収束へ入ります:

図13:1515手目

後手が上部へ逃げた時に、これまで苦労して移動させた馬が詰みに働く絶好の位置にいます。以下△2六玉に▲4八馬が最後の決め手です。

図14:1525手目

▲2九金打まで、1525手にてついに詰みとなりました。初形では5一の居玉の位置にした玉が、最後は隅の1九で詰め上がるという着地も見事です。

超長編詰将棋の小宇宙

将棋には、ルール上「実現可能な局面」は約10の70乗存在すると言われています(別々の手順から結果的に同じ局面が現れる場合も含まれる、「実現可能な手順」は約10の220乗です)。これは一つの銀河系に存在する原子の数とほぼ同じです。

詰将棋には「唯一の詰み手順であり、全ての駒に存在理由があり、持ち駒を全て使い切る」という厳しい制約があるため、この膨大な数の局面の中から、「奇跡的に」1525手の詰将棋となる配置を発見する、などということは当然ありえません。その「奇跡」を可能としたのが、「馬ノコ」、「位置変換」、「と金送り」、「持ち駒変換」といったテクニックと、それらを組み合わせて非常に長手数のサイクルを実現させる構想力でした。

「馬ノコ」で馬を9九から8八まで移動させるサイクルは合計340手!そして作中で合い駒は何と106回も登場します(ちなみにこの合い駒の回数は詰将棋界の最多記録ではありません!)。

将棋の奥深さと、人類の叡智の結晶とも言える、超長編詰将棋の世界。初形の凄まじさにめげず、是非一度じっくり鑑賞してみて下さい!